Perkembangan Agama Buddha di Indonesia

Krishnanda Wijaya-Mukti

Disampaikan dalam Pendidikan dan Pelatihan Dharmaduta, Lampung, 10-15 Desember 2000.

Apa yang dinamakan agama biasanya menunjuk kepada kelembagaan kebaktian dalam aspeknya yang formal, ajaran termasuk tafsir kitab-kitab suci, peraturan atau hukum-hukumnya, dan keseluruhan perangkat organisasi yang melingkupi segi-segi kemasyarakatan. Dalam tulisan ini yang dibicarakan terutama adalah sejarah penganutan dan perkembangan kelembagaan atau organisasi.

Pengetahuan kita mengenai agama Buddha di Indonesia sebelum abad ini sangat terbatas. Agama Buddha pernah menghantarkan Nusantara menjadi negara kesatuan yang besar (Sriwijaya dan Majapahit), tetapi lebih dari lima abad kemudian bagaikan tertidur, sebelum bangkit kembali setelah terbentuknya negara kesatuan RI. Sumber-sumber yang mengungkapkan sejarah tersebut antara lain catatan perjalanan biksu-biksu Tionghoa, prasasti, candi-candi dan beberapa kitab berbahasa Kawi.

Sejarah mencatat peran penguasa dalam melindungi penyebaran suatu agama. Bahkan agama menyatu dengan kekuasaan negara. Mungkin agama menggunakan negara atau agama dipergunakan oleh negara. Agama dapat menjadi sarana dominasi negara atas warganya. Tidak mesti hanya satu agama negara, seperti yang ditemukan di Jawa zaman kerajaan (Singasari dan Majapahit). Di abad ini perkembangan agama Buddha dalam arti penyiaran tidak melalui pengaruh penguasa. Tetapi pembinaan umat, khususnya kelembagaan, selama Orde Baru sangat dipengaruhi oleh campur tangan oknum pemerintah.

Penganutan di zaman kerajaan

Di Jawa, pada tahun 418, Biksu Fa-hien hanya melihat sedikit saja penganut agama Buddha. Gunawarman yang berasal dari Kashmir, setelah menjadi biku, pergi ke Sri Lanka, kemudian ke Jawa (She-po), mengembangkan agama Buddha pada tahun 423. Biksu Hwi-ning pada tahun 664 tinggal selama 3 tahun di Kaling (Holing), menerjemahkan kitab-kitab Hinayana dengan bantuan biksu lokal, Jnanabhadra.

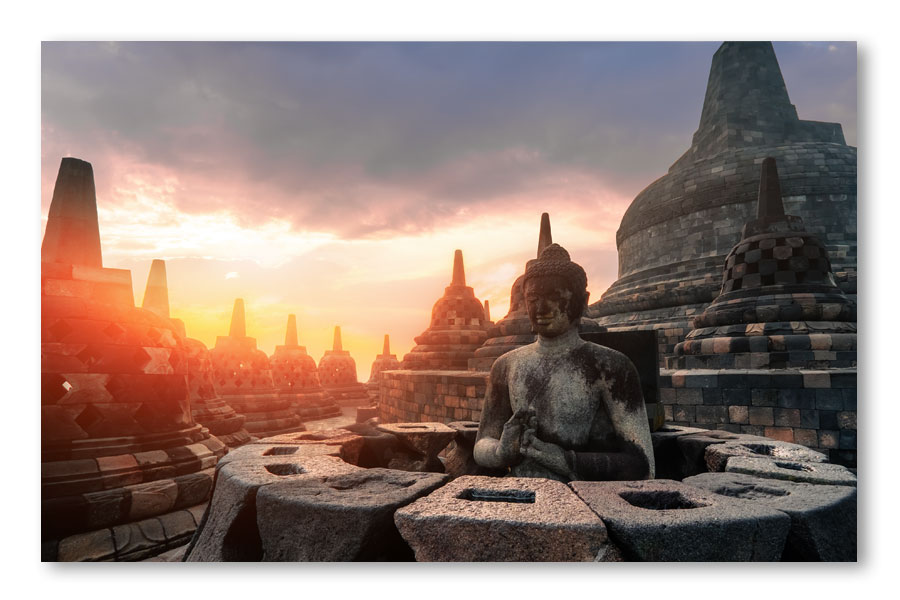

Ketika keluarga Syailendra berkuasa di Jawa., pada tahun 778 Raja Rakai Panangkaran (wangsa Sanjaya) mendirikan candi Kalasan bagi Dewi Tara dan sebuah biara, serta menghadiahkan sebuah desa kepada Sangha. Wangsa Syailendra dapat disebut sebagai penganut Buddhayana, sebagaimana tertulis dalam Negarakretabhumi karya Pangeran Wangsakerta. Candi Borobudur yang dibangun mulai tahun 824 pada pemerintahan Samaratungga, keturunan Syailendra, mencerminkan bagaimana ajaran Therawada, Mahayana dan Wajrayana menyatu secara harmonis.

Perkembangan penganutan Hinayana menjadi Mahayana agaknya dimulai dari Sumatra. Biksu I-tsing yang berangkat dari Kanton pada tahun 671 singgah di Sriwijaya selama 6 bulan untuk belajar bahasa Sanskerta, kemudian singgah di Melayu selama 2 bulan. Setelah tinggal di India selama 10 tahun, ia kembali ke Sriwijaya pada tahun 685 untuk menerjemahkan kitab suci selama 4 tahun. Ia pulang ke Kanton mencari pembantu, dan kembali lagi ke Sriwijaya hingga tahun 695.

Di Sriwijaya terdapat universitas Buddha dengan lebih dari seribu rahib yang belajar dan praktik seperti halnya di Madhyadesa India. Di antaranya banyak pula orang asing. Seorang guru yang terkenal adalah Sakyakirti. Pada abad ke-11, Atisa Dipankara dari dari India Selatan menimba ilmu di Sriwijaya dengan bimbingan Biksu Dharmakirti, selanjutnya ia diundang oleh Raja Tibet memurnikan agama Buddha dengan ajaran Mahayana dari Javadvipa. Atissa membawa 9 kitab dari Sriwijaya yang sekarang terhimpun dalam Tripitaka Tibet (Kanjur). Sriwijaya runtuh karena invasi negara lain.

Akulturasi kebudayaan menghasilkan percampuran yang mengaburkan bentuk asal dan ekspresi agama Buddha. Jika bersifat peleburan, disebut sinkretisme, contohnya fenomena Siwa Buddha di Bali yang masih dapat ditemukan hingga sekarang ini. Ketika pusat kerajaan dari Jawa Tengah pindah ke Jawa Timur, bentuk-bentuk sinkretisme semakin mengental. Raja Wisnuwardhana yang meninggal tahun1268 dipuja sebagai Siwa di Candi Waleri dan sebagai Buddha Amoghapaca di Candi Jago. Kertanegara dimuliakan sebagai Siwa dan Buddha di Candi Jawi, di Sagala bersama permaisurinya sebagai Jina (Wairocana) dan Locana, dan di Candi Singosari sebagai Bhairawa. Kertanagara terbunuh pada saat minum bermabuk-mabukan ketika menjalani ritus Tantra yang menyimpang di tahun 1292. Dalam kitab Pararaton ia dinamakan Siwa Buddha. Rassers melihat Siwa ataupun Buddha merupakan salah satu aspek saja dari satu agama yang tunggal, yang bersifat Jawa (sehingga tidak bersaing). Ia menunjuk pada cerita Jawa kuna Bubuksah yang ditemukan terukir di candi Penataran.

Kitab peninggalan masa lalu, khususnya Namasangiti versi Chandrakirti dari Sriwijaya dan Sanghyang Kamahayanikan dari zaman pemerintahan Mpu Sindok, menunjukkan kepada kita bahwa nenek moyang kita memuja Adi Buddha. Secara visual candi Borobudur (bagai sebuah ensiklopedi) agaknya mencoba mengungkapkan hal yang sama. Kitab-kitab lain menunjukkan adanya sinkretisme. Percampuran itu terjadi karena pengaruh Tantrayana.Kakawin Sutasoma (menyimpang dari Sutasoma Jataka) menyatakan Buddha tak lain dari Brahma-Wisnu-Iswara, Trimurti Hindu. Pada hakikatnya Siwa dan Buddha yang berbeda itu adalah satu: Siwa Buddha Bhinneka Tunggal Ika Tan hana Dharmma Mangrwa. Kitab Arjunawijaya menceritakan para biksu mengakui bahwa semua Buddha yang dibedakan menurut penjuru alam adalah sama saja dengan penjelmaan Siwa. Kitab Kunjarakarna menyebutkan tiada seorang pun, apakah ia pengikut Siwa atau pengikut Buddha, yang bisa mencapai kesempurnaan jika ia memisahkan Siwa Buddha yang sebenarnya satu.

Di zaman Majapahit Siwa Buddha tidak berbaur dalam keseluruhan sistemnya, sehingga lebih tepat dinamakan paralelisme atau coalition. Menurut kitab Negarakretagama keduanya tetap terpisah, berbeda ajaran, berbeda pendeta dan tempat peribadatan. Bahkan daerah binaan pun diatur. Pendeta penganut Sugata dalam perjalanan mengemban perintah Baginda Nata dilarang menginjak tanah sebelah barat pulau Jawa, karena penghuninya bukan penganut ajaran Buddha. Terdapat pejabat yang mengurus agama Buddha (Kasogatan) dan agama Siwa (Kasiwan).

Secara formal agama Buddha di Nusantara lenyap seiring dengan jatuhnya kerajaan Majapahit (1429) karena perang saudara dan munculnya kerajaan Islam. Kita tidak mempunyai sumber yang bisa mengungkapkan kehidupan rakyat yang beragama Buddha di bawah kekuasaan Islam. Catatan sejarah selama ini hanya mengenai penguasa. Pengaruh agama Buddha agaknya masih bertahan paling tidak dalam bentuk sikap hidup, perilaku, kepercayaan, kebatinan, kegemaran semadi dan bertapa, yang dikenal sebagai kejawen.

Penganutan di zaman penjajahan

Di zaman penjajahan, tidak ada pengakuan terhadap agama Buddha. Perkumpulan Teosofi yang sangat simpati terhadap agama Buddha membentuk cabangnya (loji) di Indonesia pada tahun 1883, saat kedatangan H.P. Blavatsky. Sebelumnya tokoh ini sudah 2 kali berkunjung ke Jawa (tahun 1853 dan 1858). .

Di kebanyakan kota, kehadiran agama Buddha terutama dapat ditelusuri dari pertumbuhan klenteng. Klenteng Jin-de yuan (sekarang Dharma Bhakti) yang tertua di Batavia didirikan sekitar tahun 1650. Pada abad ke-18 tak kurang dari 18 orang biksu tinggal di situ, kini dikelola hanya oleh umat awam.

Penganutan agama Buddha di kalangan bumiputra kelihatannya tinggal berupa tradisi domestik yang sporadis. Surat kabar Sin Tit Po yang terbit tanggal 27 Maret 1935 memberitakan bahwa di Kampung Petenon, Surabaya, ada 1500 orang penganut agama Buddha. Mereka sering mengadakan selamatan untuk sebuah jangkar kuno yang dianggap berasal dari zaman Majapahit, yang terdapat di desa Kedunganyar.

Lahirnya kembali kelembagaan agama Buddha di Indonesia berakar dari tiga kelompok masyarakat itu, yaitu penganut Theosofi, keturunan Tionghoa, dan orang-orang bumiputra pemeluk tradisional agama Siwa-Buddha. Pada tahun 1929, di Jakarta terbentuk organisasi Buddhis yang pertama dengan nama Association for the Propagation of Buddhism in Java yang merupakan bagian dari The Buddhist International Mission yang berpusat di Thaton (Myanmar). Organisasi ini kemudian diubah namanya menjadi Java Buddhist Association (JBA) dengan ketua Ernest Erle Power dan sekretarisnya Josiast van Dienst. Media cetak organisasi ini Nama Buddhaya, berbahasa Belanda.

Atas jasa Kwee Tek Hoay, terselenggara dialog antara Josiast dengan Biksu Lin Fen Fei, kepala klenteng Kwan Im Tong di Prinsenlaan (Mangga Besar), yang dihadiri pula oleh pemuka umat Buddha lain. Hasilnya tercapai kesepakatan bahwa klenteng tidak hanya digunakan untuk tempat pemujaan saja, tetapi juga sebagai tempat untuk mendapatkan pengetahuan agama. Kegiatan JBA mendapat sorotan pemerintah Belanda, sehingga ada anggotanya yang diinterogasi dan buku-buku agama Buddha yang dimilikinya disita.

Agama Buddha juga mulai diperkenalkan oleh Kwee Tek Hoay melalui penerbitan Moestika Dharma (1932) dalam bahasa Melayu. Selanjutnya ia mendirikan organisasi Sam Kauw Hwee (SKH), cikal bakal dari Tridharma sekarang, yang menganut tiga ajaran, yaitu Konfusianisme, Taoisme dan Buddhisme. Media cetaknya Sam Kauw Gwat Poo juga berbahasa Melayu.

Pada tanggal 4 Maret 1934 Biku Narada dari Sri Lanka datang ke Indonesia atas undangan tokoh Theosofi dan tinggal selama tiga minggu di Jawa. Ia memberi ceramah di klenteng-klenteng dan tempat-tempat pertemuan Theosofi. Kedatangannya itu menimbulkan minat orang-orang keturunan Tionghoa dan Jawa untuk kembali ke agama Buddha. Di Borobudur Biku Narada memberkati penanaman pohon Bodhi yang dilakukan oleh E.E. Power. Ir. Meertens yang membawa pohon tersebut dari Buddhagaya. Narada ketika itu sempat menahbiskan beberapa orang upasaka, salah satunya orang Jawa bernama Mangunkawatja.

Pada tanggal 10 Mei 1934 di Wihara Awalokiteswara Batavia terbentuk Batavia Buddhist Association (BBA) yang melepaskan diri dari JBA. Presidennya Kwee Tek Hoay. SKH dan BBA hampir disamakan oleh orang-orang di kemudian hari. BBA didukung pula oleh De. Poerbatjaraka, Mangoendisanjoto, dan R. Soekirlan. Di tahun yang sama JBA dibubarkan, diganti dengan Central Buddhistische Institut voor Java. Kegiatan organisasi ini terhenti karena Josiast pergi ke Jepang.

Perkembangan setelah kemerdekaan

Kemerdekaan memberi kebebasan menganut agama Buddha. Terdorong oleh semangat tersebut, umat Buddha menyelenggarakan upacara Waisak di Candi Borobudur, untuk pertama kalinya tahun 1953. Sebelumnya di situ kalangan Theosofi pernah beberapa kali mengadakan perayaan yang terbatas bagi aktivisnya saja. Gagasan perayaan Waisak nasional muncul dari Tee Boan An, yang kemudian dikenal sebagai Biku Ashin Jinarakkhita. Ketika itu ia memimpin Gabungan Sam Kauw Indonesia merangkap wakil ketua Pemuda Theosofi. GSKI adalah gabungan dari SKH dan Thian Li Hwee yang dipimpin oleh Ong Tiang Biauw (kemudian menjadi Biku Jinaputta, alm.) yang selanjutnya diikuti Bagian Kebaktian Sin Ming Hui (Perkumpulan Sosial Candra Naya sekarang) dan Buddha Tengger pada tahun 1952. Kemudian GSKI berganti nama menjadi Gabungan Tridharma Indonesia.

Tee Boan An berguru pada Mahabiksu Pen Ching di Kong-hua si, Vaipulya Sasana sekarang. Setelah ditahbiskan menjadi sramanera, ia di-upasampada menjadi biku di Myanmar. Maka untuk pertama kalinya setelah zaman Majapahit, Indonesia memiliki biku sendiri. Pada tahun 1955 ia kembali ke Indonesia dan mulai mengadakan perjalanan keseluruh pelosok tanah air. Sejak awal umat Buddha yang dibinanya tidak mempersoalkan perbedaan aliran.

Pada bulan 1955 dibentuknya organisasi Persaudaraan Upasaka Upasika Indonesia (PUUI) sebagai pembantu biku, dengan ketua Mangunkawatja. Mengingat perlunya organisasi umat Buddha berdiri sendiri, tidak bergabung dengan GTI, beberapa tokoh dari suku Jawa di antaranya Sosro Utomo membentuk Persatuan Buddhis Indonesia (1957), yang dalam kongresnya pada tahun 1958 menjadi Perhimpunan Buddhis Indonesia (Perbudhi). Perbudhi selanjutnya dipimpin oleh Letkol Soemantri M.S. asisten dari WKSAD Jenderal Gatot Soebroto. Jenderal ini banyak membantu perkembangan agama Buddha di Indonesia. Di lingkungan Perbudhi kemudian terdapat pula Gerakan Pemuda Buddhis Indonesia dan Wanita Buddhis Indonesia.

Atas undangan Biku Ashin Jinarakkhita, pada tahun 1959 Biku Narada mengunjungi Indonesia kembali bersama belasan biku Sri Lanka, Myanmar, Thailand dan Kamboja untuk menahbiskan biku (Jinaputta) dan samanera.(Ktut Tangkas dan Sonto).

Periode multi-organisasi

Pada tanggal 1 September 1963 DPP Perbudhi yang semula berkedudukan di Semarang dipindahkan ke Jakarta. Sebelumnya pada tahun 1962 sebagian aktivis Perbudhi di Jawa Tengah membentuk organisasi baru Musyawarah Umat Buddha Seluruh Indonesia (MUBSI). Menyusul pada tahun 1965 berdiri Buddhis Indonesia di Semarang memisah dari Perbudhi. Setelah G-30S, pada tahun 1966 muncul Dewan Wihara Indonesia (DEWI). Ketuanya Letkol. Suraji Aria Kertawijaja. Ia juga menjadi ketua DPP Perbudhi, menggantikan Soemantri yang memimpin PUUI. Anggota DEWI adalah klenteng-klenteng yang ganti nama. Kebanyakan klenteng menambahkan patung Buddha sebagai objek pemujaan. Organisasi DEWI lenyap dengan sendirinya setelah muncul majelis-majelis.

Dengan adanya kewajiban menyelenggarakan pendidikan agama di sekolah-sekolah, umat Buddha mulai memperhatikan pembangunan di bidang pendidikan. Karena belum ada tenaga guru pendidikan agama Buddha, muncul kursus guru agama Buddha dan para aktivis organisasi terjun ke sekolah. Kekurangan tenaga pendidikan ini masih terasa sampai sekarang. Banyak umat Buddha tradisional yang mengikuti pendidikan agama lain di sekolah, lalu pindah agama. Sekolah Buddhis yang pertama Sariputra (1955) yang memiliki fasilitas wihara di Jakarta, berasal dari Batavia English School (1931) yang ditutup pada zaman penjajahan Jepang, kemudian dibuka kembali dengan nama Sin Hwa English School (1945), didirikan oleh Ong Tiang Biauw (Biku Jinaputta). Sekolah-sekolah Buddhis lain mulai muncul semenjak tahun 1967.

Organisasi para biku, yaitu Sangha Suci Indonesia berdiri setelah ada lima orang biku di Indonesia. Pada tahun 1963 namanya menjadi Maha Sangha Indonesia beranggotakan biku Therawada dan biksu Mahayana. Pada tahun 1966 Samanera Jinagiri (Girirakkhito) dan Jinaratana ditahbiskan menjadi biku di Thailand. Maha Sangha Indonesia sendiri, terdorong oleh kebutuhan akan tenaga rohaniwan, pada tahun 1969 mengundang 4 orang biku dari Thailand untuk membantu pembinaan umat Buddha di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1970 datang 3 orang biku Thailand menahbiskan 5 orang biku Indonesia di Borobudur. Sejak itu banyak orang Indonesia ditahbiskan di Thailand dan pengaruh aliran dari negara ini menjadi semakin kuat. Persatuan dan kesatuan tidak dapat dipertahankan dengan masuknya pengaruh luar negeri dan meningkatnya kecenderungan bahkan persaingan yang bersifat sektarian. Pada tanggal 12 Januari 1972 Biku Girirakkhito dan empat biku Therawada lain memisahkan diri dari Maha Sangha Indonesia, membentuk Sangha Indonesia.

Usaha ke arah persatuan

Pada tahun 1967 terselenggara Musyawarah Besar Federasi Umat Buddha Indonesia yang anggotanya terdiri dari Buddhis Indonesia, Gabungan Tridharma, Musyawarah Umat Buddha Seluruh Indonesia, Agama Hindu Buddha Tengger (Kemudian bergabung dengan Hindu) dan Agama Buddha Wisnu Indonesia (kemudian dilarang). Federasi ini menjadi anggota Sekretariat Bersama Golongan Karya pada bulan Agustus 1967. Perbudhi tidak bergabung dalam federasi itu.

Perbudhi dan PUUI yang ganti nama menjadi Majelis Ulama Agama Buddha Indonesia (MUABI, 1972), kemudian bersama-sama Buddhis Indonesia, MUBSI, GTI dan Persaudaraan Umat Buddha Salatiga pada bulan Mei 1972 berikrar melebur dengan nama Buddha Dharma Indonesia (BUDDHI). Di samping itu dibentuk Majelis Buddha Dharma Indonesia yang anggotanya terdiri dari pemuka agama Buddha dan cendekiawan dari berbagai sekte. Sehubungan dengan fusi tersebut organisasi pemuda GPBI yang sebelumnya dijadikan biro pemuda Perbudhi lenyap dengan sendirinya. Kemudian MUABI dan GTI masih berdiri sendiri. MUABI mengganti nama menjadi Majelis Upasaka Pandita Agama Buddha Indonesia (1976), dan setelah Kongres Umat Buddha Indonesia pada tahun 1979 yang menghasilkan wadah tunggal Perwalian Umat Buddha Indonesia (WALUBI), MUABI diubah namanya menjadi Majelis Buddhayana Indonesia (MBI).

Pada tahun 1974 organisasi Sangha dipersatukan kembali dengan memakai nama baru Sangha Agung Indonesia. Tetapi pada tahun 1976 beberapa biku kembali memisahkan diri membentuk Sangha Therawada Indonesia. Tahun itu Dalai Lama berkunjung ke Jakarta disambut oleh pemuka agama Buddha di Jakarta tanpa memandang perbedaan aliran. Tetapi sebegitu jauh kerukunan, persatuan dan kesatuan belum dapat terwujud. Di luar negeri usaha ke arah persatuan terlihat dari terhimpunnya semua golongan aliran dalam suatu organisasi internsional. Umat Buddha Indonesia pun ikut berperan dalam organisasi tersebut, yaitu World Felloship of Buddhist (WFB) dan World Buddhist Sangha Council (WBSC).

Pada tahun tujuhpuluhan muncul sejumlah organisasi sektarian, khususnya Kasogatan (pecahan MUABI, 1975) dan Maitreya (1975). Bidang kerohanian BUDHI tumbuh menjadi Majelis Pandita Buddha Dharma Indonesia (Mapanbudhi) yang berdiri pada tanggal 3Oktober 1976 dan menganut aliran Therawada. Sekarang namanya Majelis Agama Buddha Terawada Indonesia (Magabudhi). Sangha Mahayana Indonesia didirikan oleh Biku Darmasagaro, yang melepaskan diri dari Sangha Agung Indonesia, bersamaan dengan lahirnya Majelis Agama Buddha Mahayana Indonesia (Majabumi, 1978). Sebelumnya selain Tridharma dan MUABI, ada pula organisasi Niciren Syosyu Indonesia (1964).

Untuk menampung aspek sosial kemasyarakatan yang non-sektarian atas jasa baik DPP Golkar dan Dirjen Bimas Hindu dan Buddha, dilaksanakan pertemuan pimpinan semua organisasi di Jakarta pada tahun 1976. Hasilnya lahir Gabungan Umat Buddha Seluruh Indonesia (GUBSI) sebagai wadah sosial kemasyarakatan. Sedangkan majelis-majelis agama menurut sekte yang ada merupakan wadah yang menampung aspek kerohanian. Semua majelis, kecuali MUABI, bergabung dalam Majelis Agung Agama Buddha Indonesia (MABI). MABI merintis terbentuknya Perwalian Umat Buddha Indonesia (WALUBI). Nama ini pemberian Menteri Agama (Alamsyah Ratu Prawiranegara).

Pada tanggal 20 Pebruari 1979 berlangsung lokakarya di Jakarta yang menghasilkan dokumen Pemantapan Ajaran Agama Buddha dengan Kepribadian Nasional Indonesia. Selanjutnya 7 majelis dan 3 sangha mengadakan Kongres Umat Buddha Indonesia di Yogyakarta dan pada tanggal 8 Mei 1979 WALUBI pun disepakati menjadi wadah tunggal umat Buddha Indonesia. Organisasi ini masuk dalam Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama (1980).

WALUBI merupakan federasi dengan anggota: (1) Sangha Therawada Indonesia. (2) Sangha Mahayana Indonesia, (3) Sangha Agung Indonesia, (4) Majelis Agama Buddha Niciren Syosyu Indonesia, (5) Majelis Buddha Mahayana Indonesia, kemudian menjadi Majelis Agama Buddha Mahayana Indonesia, (6) Majelis Dharma Duta Kasogatan, (7) Majelis Pandita Buddha Dhamma Indonesia (Mapanbudhi), (8) Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia (Mapanbumi), (9) Majelis Rohaniwan Tridharma Seluruh Indonesia (Martrisia), (10) MUABI yang kemudian menjadi MBI.

Pemerintah membentuk Direktorat Urusan Agama Buddha di lingkungan Dep. Agama pada tanggal 16 Desember 1980. Di tingkat Kanwil Dep. Agama pun mulai dibentuk Bimbingan Masyarakat Buddha, yang sampai sekarang belum terpenuhi di semua propinsi. Melalui Keppres No. 3/ 1983 pemerintah menyatakan hari Waisak sebagai libur nasional. Pemerintah Orde Baru memandang perlu melakukan clearance terhadap lembaga keagamaan Buddha dengan membersihkannya dari anasir-anasir adat Tionghoa yang dianggap kultural asing. Berdasar instruksi Menteri Dalam Negeri (No. 455.2-360) tentang Penataan Klenteng, tidak dibenarkan bangunan keagamaan kepercayaan tradisional Cina menggunakan sebutan wihara atau cetya. Dengan kata lain tidak boleh wihara dan cetya memperlihatkan simbol-simbol/ budaya Tionghoa. WALUBI pun menyatakan bahwa Imlek bukan hari raya agama Buddha.

Berkenaan dengan ajaran agama, WALUBI mengeluarkan NSI yang dinilai telah menyimpang dan tidak diakui termasuk dalam rumpun agama Buddha (10 Juli 1987). Selanjutnya WALUBI juga mengeluarkan Sangha Agung Indonesia dan MBI dengan sejumlah alasan ajaran dan disiplin organisasi (15 Oktober 1994). Keduanya dituduh sesat karena sinkretisme besar (Sai Baba) dan sinkretisme kecil (intersekte), memecah belah umat serta menghidupkan adat Cina. Dirjen Bimas Hindu dan Buddha dengan serta merta tidak melayani SAGIN dan MBI. Kemudian, adanya reformasi menyadarkan WALUBI, sehingga WALUBI menerima kembali SAGIN dan MBI pada tanggal 3 November 1998, sekaligus mengembalikan citra dan nama baiknya. Dalam Munasnya pada tanggal 6 November 1998, DPP WALUBI menyebutkan penyesalan atas segala persoalan tersebut, namun SAGIN dan MBI sendiri tidak diikutsertakan sebagai peserta Munas. Ternyata WALUBI membubarkan diri.

Dengan bubarnya WALUBI, untuk mengefektifkan perannya, Sangha Therawada Indonesia, Sangha Mahayana Indonesia dan SAGIN membentuk Konferensi Agung Sangha Indonesia (KASI) pada tanggal 14 November 1998. Mereka yang membubarkan WALUBI membentuk Perwakilan Umat Buddha Indonesia dengan masih menggunakan singkatan WALUBI. Organisasi ini juga membentuk Dewan Sangha, dengan anggota perorangan. Kekecewaan terhadap WALUBI juga mendorong sekelompok umat mendirikan Partai Buddhis Demokrat Indonesia (PARBUDI). Di antara WALUBI di satu pihak dengan MBI dan KASI di pihak lain sempat terjadi konflik sehubungan dengan pengusulan calon anggota MPR utusan golongan. Akhir dari kemelut organisasi ini, Dirjen Bimas Hindu dan Buddha menyatakan SAGIN dan MBI, diluar WALUBI, dibina kembali oleh Dep. Agama (27 Desember 1999).

Paradigma baru

Di masa lalu, suka atau tidak suka, kita tergantung pada pembinaan oleh pemerintah (dalam praktiknya oknum pemerintah), sekalipun seharusnya pemerintah tidak mencampuri urusan intern tiap agama. Sekarang telah berkembang paradigma baru: dari otokratik ke demokratik, sentralistik ke desentralisasi, vertikal hirarkis ke horisontal egaliter, feodalistik ke komunalistik, seragam ke beragam, budaya tertutup ke budaya terbuka, eksklusif ke universal. Pemikiran keagamaan pun semakin menghargai pandangan inklusif, paralel dan pluralisme.

Sangha adalah lembaga pewaris Dharma melalui penahbisan yang tidak terputus sejak zaman Buddha Sakyamuni, yang menjadi panutan umat dan seharusnya tidak digabung dengan organisasi umat awam (apalagi diatur oleh umat awam). Umat yang betul-betul beragama Buddha (apa pun majelisnya) akan menghormati Sangha sebagai ekspresi dari keyakinannya sesuai dengan petunjuk Kitab Suci Tripitaka.

Suatu wadah tunggal bukan lagi keharusan. Tiap majelis atau organisasi keagamaan memiliki kebebasan, dan karena itu bertanggungjawab melaksanakan visi dan misinya. Masing-masing. tidak mengintervensi satu sama lain. Dialog antar-agama semakin berkembang, dan sudah seharusnya dialog inter-sekte tidak terlupakan. Keragaman terpelihara tanpa mengabaikan persatuan, toleransi, saling mengerti dan persaudaraan. Pengalaman mengajarkan bahwa kemelut organisasi dan konflik terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan/ kedudukan untuk kepentingan pribadi, penggunaan kekerasan untuk memaksakan kehendak dan praktik yang menyimpang dari nilai-nilai keagamaan (Kitab Suci). Komunitas Buddhayana dapat menjadi contoh, bagaimana kita bersikap non-sektarian dengan menghargai dan memahami berbagai aliran agama Buddha.

Kepustakaan

Indonesia. Dep. Agama. Pengkajian dan Pengembangan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, 1990/1991.

Juangari, Edij. Menabur Benih Dharma di Nusantara. Bandung: Karaniya, 1995.

Kers, J.H.C. dan Rassers, W.H. Ciwa dan Buddha. Jakarta: Jambatan, 1982.

Rahid, S.M. dan Herman S. Endro. Agama, Masyarakat dan Negara. Makalah diskusi SPES, 1992

Salmon, Cl. Dan D. Lombard. Klenteng-Klenteng Masyarakat Tionghoa di Jakarta. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1985.

Soekmono, R. Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia (2). Yogyakarta: Kanisius, ed. ke-3, 1981.

Wijaya-Mukti, K. Buddhayana, Tinjauan Skolastik. Makalah Lokakarya Buddhayana. Jakarta, 10 September 2000.

Wijaya-Mukti, K. Umat Buddha Jakarta Mengabdi Persada. Jakarta: Bimas Buddha Kanwil Dep Agama DKI Jakarta, 1995.