Rumah di Tengah Lingkungannya

-

By

admin

- June 4, 2022

- Keselamatan di Bumi

Rumah seseorang ternyata bukanlah istananya. Bangunan liar, apakah itu gubuk reyot atau rumah yang mahal, sudah banyak yang kena bongkar petugas Kamtib. Memang tidak ada istana yang berdiri di atas tanah serobotan, tanah yang bukan menjadi haknya, atau yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Namun banyak pula rumah-rumah yang sah dari segi hukum digusur karena terkena proyek. Ini soal kerelaan dan pengorbanan demi kepentingan umum.

Di mana-mana rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar diakui oleh siapa saja. Bagaimana seharusnya suatu rumah, tergantung pada pengertian tentang kedudukan rumah bagi seseorang. Buddha dibesarkan di istana, tiga istana untuk tiga musim. Kebanyakan orang mengidam-idamkan rumah pribadi seperti istana raja-raja. Lain dengan Buddha, ia tidak membutuhkannya. Ia meninggalkan dan melepaskan rumah pribadi untuk memiliki rumah Tuhan. Rumah yang dipersembahkan baginya dalam bentuk fisik, yang memenuhi kepuasan rohaniah dan jelas bukan milik perorangan. Rumah seperti itu layak dibuat megah, jauh melampaui rumah-rumah lain. Mudah dimengerti kalau kita masih menemukan peninggalan masa lalu berupa candi atau bangunan keagamaan lain, sedangkan istana para raja, apalagi rumah penduduk, tak jelas lagi bentuknya, sirna ditelan zaman.

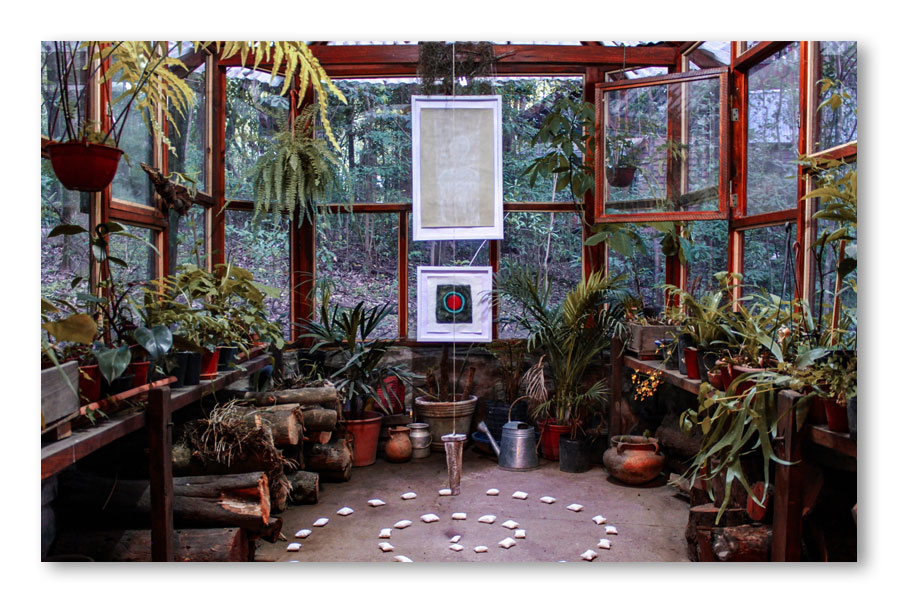

Seperti Buddha, para biksu tidak memerlukan rumah pribadi. Namun mereka membutuhkan tempat bernaung. Sejak zaman batu orang memerlukan tempat berlindung terhadap hujan dan panas. Alam sendiri menyediakan tempat bernaung bagi manusia, apakah itu kerindangan pohon atau gua-gua. Manusia membuat gubuk-gubuk pun dari bahan yang banyak didapat dari alam, seperti kayu, rumput, dan daun-daunan. Manusia memerlukan rumah dan rumah itu tidaklah terpisahkan dari lingkungannya.

Setelah manusia mengenal tempat menetap, rumah tinggal mengikat seseorang pada kampung halamannya, yang menjadi warisan turun temurun. Orang bisa berpergian, sebentar atau lama hingga bertahun-tahun sekali pun, tapi pada akhirnya akan pulang ke rumah. Secara tradisional memiliki rumah sekaligus berarti memiliki tanggung jawab terhadap alam lingkungannya. Sedangkan di tempatnya menumpang sementara kebanyakan orang tidak merasa perlu bertanggung jawab karena tidak merasa memiliki. Demikianlah muncul pemukiman kumuh bersamaan dengan berjejalnya para pendatang yang menumpang sementara mencari kerja di suatu kota.

Para biksu tergolong orang yang menumpang sementara di suatu tempat. Mereka tidak memiliki keterikatan pada tempat tinggalnya. Tetapi mereka menaruh peduli dan merasa harus bertanggung jawab terhadap tempatnya menumpang “Seperti seekor kumbang yang mengumpulkan madu dari bunga ke bunga dan pergi tanpa merusak barang sekuntum bunga pun, warna atau baunya, demikian pula hendaknya orang yang bijaksana hidup mengembara di desa-desa.”[1]

Begitulah serombongan biksu yang singgah di lereng gunung Isigili, membongkar pondok-pondoknya sendiri sebelum melanjutkan perjalanan. Pondok-pondok itu semula didirikan untuk melewati musim hujan.

Penduduk setempat, para wanita pencari kayu mengumpulkan dan memanfaatkan kayu-kayu atau bahan-bahan bekas bongkaran pondok tersebut. Ada seorang biksu, Dhaniya namanya, yang masih tinggal di sana. Ketika Dhaniya pergi ke desa, pondoknya pun ikut dibongkar oleh para pencari kayu. Lalu Dhaniya membangun pondok dari tanah liat, memakai teknik pembuatan jambangan keramik yang pernah dipelajari dari ayahnya dulu. Pondok tanah liat itu berwarna merah, tampak indah menarik perhatian. Namun Buddha mencela karya Dhaniya, karena warna merah tersebut berasal dari panggangan sejenis serangga. Makhluk-makhluk kecil yang tidak mengganggu itu, tidak boleh dikorbankan sekadar untuk memenuhi kesenangan manusia. Jelas, Buddha tidak membenarkan seseorang mendirikan rumahnya dengan merugikan pihak lain.[2]

Pada umumnya diakui setiap orang mendapat jaminan keamanan dan perlindungan atas kehidupan pribadinya dalam rumah masing-masing. Rumah memang harus membuat orang betah, senang, dan aman. Tidak ada tempat sebaik atau semanis rumah sendiri. Namun terlepas dari hak yang bersifat pribadi, rumah bukanlah istana dan benteng yang dapat memisahkan seseorang dari masyarakat sekitarnya. Setiap orang dan setiap keluarga tak dapat mengunci diri dari lingkungannya, menutup mata terhadap apa yang terjadi di sekelilingnya.

Rumah pun bukan istana bagi orang kaya yang mengasingkan diri dari masyarakatnya yang miskin. “Orang yang memiliki kekayaan berlimpah, namun ia memakainya untuk diri sendiri, tidak membagi orang lain, inilah salah satu sebab dari kemerosotan. Orang yang menyombongkan keturunan, golongan bangsa dan kekayaannya, juga membawa kemerosotan.”[3]

Rumah adalah lebih dari sekadar tempat tinggal yang menjamin perlindungan fisik maupun psikis. Rumah biar berupa gubuk sekalipun, merupakan pusat pertumbuhan keluarga dengan segala aktivitas dan karyanya yang berbudaya. Di sana tempat anak menemukan bahwa ayah ibu adalah sahabatnya yang paling baik. Di rumah pula kehidupan beragama berurat akar.

1 Februari 1989

[1] Dhammapada 49

[2] Suttavibhanga II, 1

[3] Parabhava Sutta